本文转自:人民网掌柜配资

人民网记者 韦衍行

“百年中国看天津”,许多著名历史人物在天津建有住宅或短暂居住过。这些古建筑,记录着城市的岁月变迁,也搭起连接今昔的桥梁。

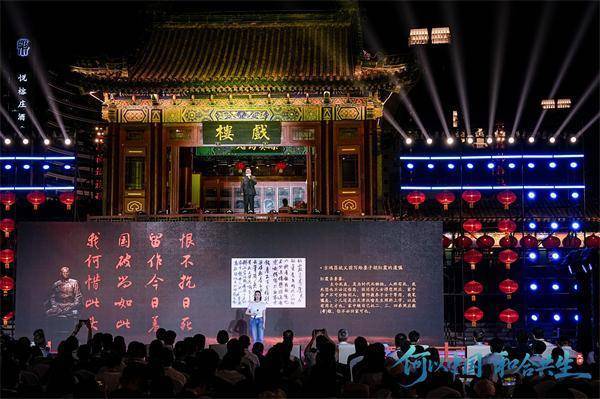

8月9日,“何以中国·和合共生”网络主题宣传活动在天津启动。启动仪式上,微话剧《不止建筑》为观众打开了立体的“史书”。舞台上,多位演员的动人演绎,为观众讲述着这座城市的动人故事。

抗日救亡,“红楼”见证

天津市和平区花园路5号,是一座欧式二层小楼,也称“红楼”。这里,曾居住着一位正直清廉的爱国将领——吉鸿昌。这座红楼,不仅是吉鸿昌的家,更是一座没有硝烟的战场。在这里,他出版《民族战旗》刊物,把“抗日救国”的呼声传遍华北。

微话剧《不止建筑》。主办方供图

九一八事变后掌柜配资,吉鸿昌远赴欧美争取国际支持。面对外国邮局职员“不知道中国”的轻蔑态度,有人劝他,“你若说是日本人,便能受到礼遇。”他怒斥道,“你觉得当中国人丢脸,我却认为当中国人无上光荣!”吉鸿昌还将“我是中国人”写在一块木牌上,以后每逢赴宴或出入于大庭广众之处,他都把这块木牌佩戴胸前。

“恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头!”1934年11月24日,吉鸿昌在刑场写下了这首就义诗。他还命令执刑的特务搬一把椅子来,“我为抗日而死,死也不能倒下。”

当天,吉鸿昌的外孙女郑吉安也来到了活动现场。她回忆道,“我的姥爷吉鸿昌牺牲时,妈妈只有3岁,我没有见过姥爷,但我是听着他的故事长大的。”

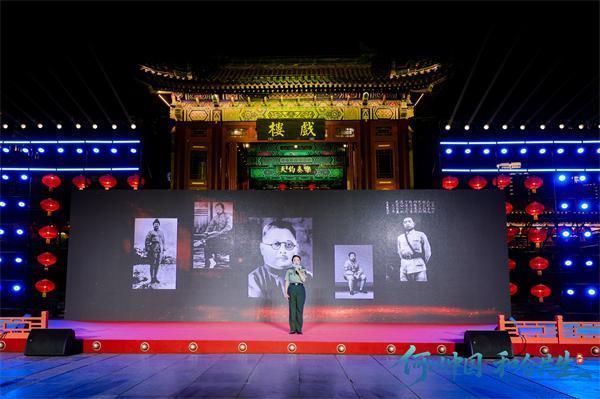

吉鸿昌的外孙女郑吉安。主办方供图

“姥爷是由一名旧军人转变成为共产主义战士的,他生前最大的遗憾就是没穿上红军的军装。我在15岁那年光荣参军,弥补了他的遗憾。也曾有人劝我下海经商,但我从未动摇过,因为我要替姥爷穿好这身军装。”郑吉安告诉观众,红楼为什么称作红楼?不仅仅是因为它的外观是红色的,更因为里面孕育着红色的火种,“姥爷,您生命铸就的爱国精神早已融入我们的血脉,化作我们的行动。”

“您看到了吗?这盛世已如您所愿。”郑吉安动情地说。

“十年饮冰,难凉热血”

在意大利风情街,近代思想家梁启超的故居坐落其间。那间朝南的书斋掌柜配资,就是梁先生笔耕不辍的精神家园,他为这方天地取名——“饮冰室”。

“饮冰”语出《庄子·人世间》“今吾朝受命而夕饮冰”,梁启超用此表达他对国家命运的焦灼和忧虑。“十年以后当思我,举国犹狂欲语谁”,饮冰室成为梁启超晚年主要的著述地。

微话剧《不止建筑》。主办方供图

尽管戊戌变法以失败告终,但是作为一次重要的政治变革,它被永远载入史册。梁启超办的报刊、写的文章,也启迪了无数国民,让人民群众的思想逐步得到提高。

其中,《少年中国说》写于1900年,即戊戌变法失败后两年。改革失败后,梁启超流亡海外,目睹诸强侵略,清廷腐败,国家处危机存亡之秋,愤而作文。

“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”启动仪式现场,演员与海河少年艺术团孩子们的深情朗诵,在津沽大地上久久萦绕。

“雷雨”声声,依依“送别”

距离梁启超先生的“饮冰室”不足百米,剧作家曹禺的故居静静伫立。

六岁时,曹禺随父亲来到天津,在这幢小楼里度过了少年时光。他看见了太多人间的模样,听见了太多命运的回响,经过岁月的沉淀,都化作笔下一个个有血有肉的灵魂。

微话剧《不止建筑》。主办方供图

23岁那年,曹禺创作出话剧《雷雨》,历经多次排演仍长盛不衰。他曾说,“我用一种悲悯的心情来写剧中人物的争执。我诚恳地祈望着看戏的人们也以一种悲悯的眼来俯视这群地上的人们。”

《雷雨》中的人物闪烁着人性的光芒,到今天他们的命运依然引人怜悯,留给了世人无限解读的空间。曹禺的剧本就如同最好的表演教科书,指引演员如何理解人性、诠释角色。

“长亭外,古道边,芳草碧连天……”在曹禺故居向北约800米,便是另一位大师李叔同的故居。整个院落呈“田”字形结构,分前后两大院,正房和厢房已改为展厅,中书房、洋书房和李叔同幼年起居室几间房屋仍保留着过去的陈设。

李叔同生于天津,长于天津。奔流的海河、津门的文脉掌柜配资,教会他包容、滋养了他的心性。可以说,这座城市的点点滴滴,都融入了李叔同的生命。他谱写的《送别》,更是以隽永的词句,穿越百年时空,成为中国人共同的文化记忆。

天宇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。